Since the expeditions of Christopher Columbus, around 1500, Europeans began establishing colonies in North, Central and South America. They came from Spain and Portugal, from the Netherlands, France and England. The aim was to exploit the gold and silver deposits (e.g. in Colombia), settle farmers (e.g. in New England) and cultivate tobacco, cotton and sugar in plantations (e.g. in North America and the Caribbean islands). Tropical wood from the islands or from South America was also highly sought after in Europe.

Around 1600, European merchants expanded trade in Africa and the Far East. Organized into so-called East India companies, they founded branches along the coasts of India and slowly penetrated inland, but mostly came to terms with the local rulers.

Seit den Expeditionen von Christoph Kolumbus begannen Europäer um 1500 mit der Errichtung von Kolonien in Nord‑, Mittel- und Südamerika. Sie kamen aus Spanien und Portugal, aus den Niederlanden, Frankreich und England. Ziel war die Ausbeutung von Gold- und Silbervorkommen (z.B. in Kolumbien), die Ansiedlung von Farmern (z.B. in Neuengland), der Betrieb von Tabak‑, Baumwoll- und Zuckerplantagen (z.B. in Nordamerika und den karibischen Inseln). Auch tropische Hölzer von den Inseln oder aus Südamerika waren in Europa hochbegehrt.

Um 1600 bauten europäische Kaufleute den Afrika- und Fernosthandel aus. Organisiert in sog. Ostindien-Kompanien gründeten sie Niederlassungen an den Küsten Indiens und drangen langsam in das Landesinnere vor, arrangierten sich aber zumeist mit den lokalen Herrschern.

The original inhabitants of colonised lands were driven out, converted to Christianity, or often, killed by foreign diseases.

Growing trade with Europe required more and more hard labour in the plantations. To this end, Africans were captured, enslaved, and forced to work in the colonies.

The Europeans’ economic motives, which included acquiring raw materials, opening new markets, and trading luxury goods from overseas, were accompanied by curiosity about knowledge and objects from the “New World”. Wealthy men and women appropriated aspects of these foreign cultures, imitating them either for fun or in the name of art and science. In some cases, this desire for ownership extended to outright owning people.

Die in den Kolonien lebende Bevölkerung wurde zumeist zurückgedrängt, vielfach christlich missioniert, oft durch eingeschleppte Infektionen getötet.

Wachsender Handel mit Europa bedeutete immer mehr schwere Arbeit auf den Plantagen. Dazu wurden Menschen aus Afrika geholt: gefangen, versklavt und in den Kolonien zur Arbeit gezwungen.

Zu den wirtschaftlichen Motiven der Europäer –Rohstoffgewinnung, Öffnung neuer Märkte und Handel mit Luxusgütern aus Übersee – kam oft die Neugier auf Berichte und Gegenstände aus der „Neuen Welt“. Nachahmend, spielerisch und künstlerisch interpretiert eigneten sich wohlhabende Frauen und Männer – auch in wissenschaftlichem Interesse – die Zeugnisse fremder Kulturen an, in einzelnen Fällen sogar die Menschen selbst.

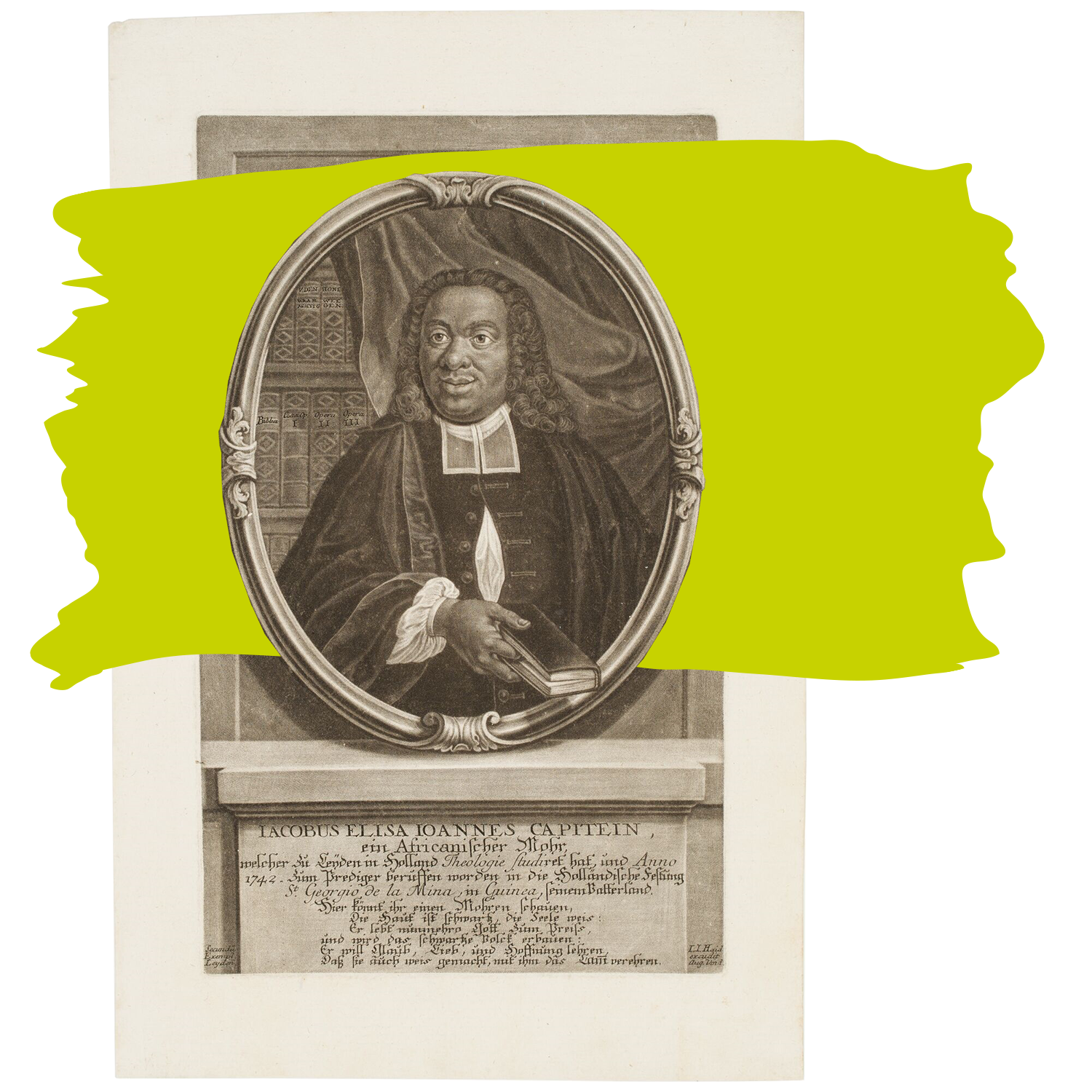

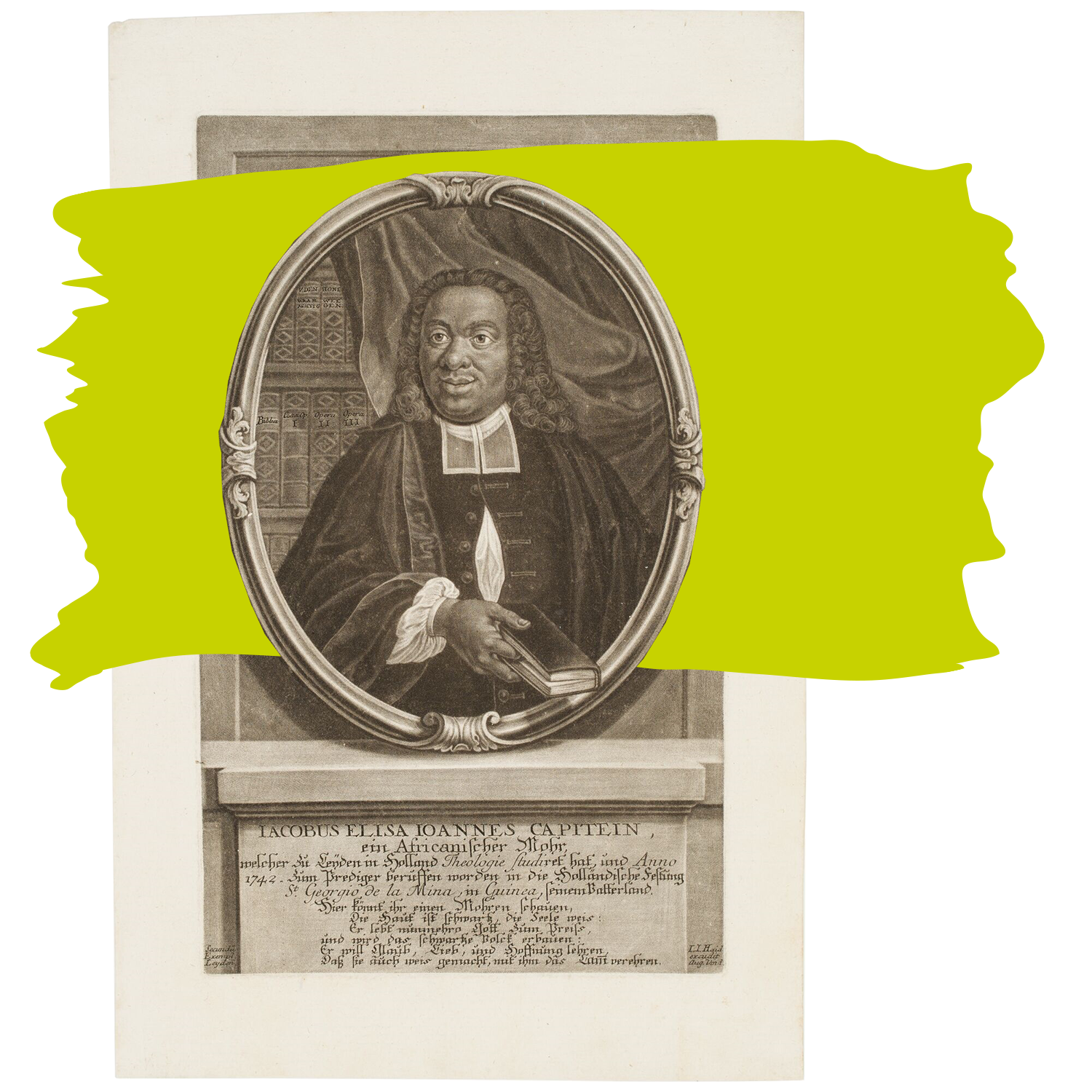

Of Great Esteem:

Father Jacobus

Jacobus Capitein

Mezzotint by Johann Jakob Haid (1704–1767), ca. 1742

Jacobus Elisa Johannes Capitein (1717–1747) was enslaved in Ghana and brought to the Netherlands aged 11. Here, he was able to study theology. His doctoral thesis was entitled Slavery, not in conflict with Christian liberty and was considered by many to be a defence of the practice of slavery.

Capitein returned to Africa and became a preacher in Elmina (Gold Coast).

Hochgeachtet:

Pfarrer Jacobus

Jacobus Capitein

Mezzotinto von Johann Jakob Haid (1704–1767), um 1742

Jacobus Elisa Johannes Capitein (1717–1747) war in Ghana versklavt und mit 11 Jahren in die Niederlande gebracht worden. Hier konnte er Theologie studieren. Seine Doktorarbeit trug den Titel Sklaverei nicht gegen die Bibel und galt Vielen als Rechtfertigung der Versklavung.

Capitein kehrte nach Afrika zurück und war Prediger in Elmina (Goldküste).

Of Great Esteem:

Father Jacobus

Jacobus Capitein

Mezzotint by Johann Jakob Haid (1704–1767), ca. 1742

Jacobus Elisa Johannes Capitein (1717–1747) was enslaved in Ghana and brought to the Netherlands aged 11. Here, he was able to study theology. His doctoral thesis was entitled Slavery, not in conflict with Christian liberty and was considered by many to be a defence of the practice of slavery.

Capitein returned to Africa and became a preacher in Elmina (Gold Coast).

Hochgeachtet: Pfarrer Jacobus

Jacobus Capitein

Mezzotinto von Johann Jakob Haid (1704–1767), um 1742

Jacobus Elisa Johannes Capitein (1717–1747) war in Ghana versklavt und mit 11 Jahren in die Niederlande gebracht worden. Hier konnte er Theologie studieren. Seine Doktorarbeit trug den Titel Sklaverei nicht gegen die Bibel und galt Vielen als Rechtfertigung der Versklavung.

Capitein kehrte nach Afrika zurück und war Prediger in Elmina (Goldküste).

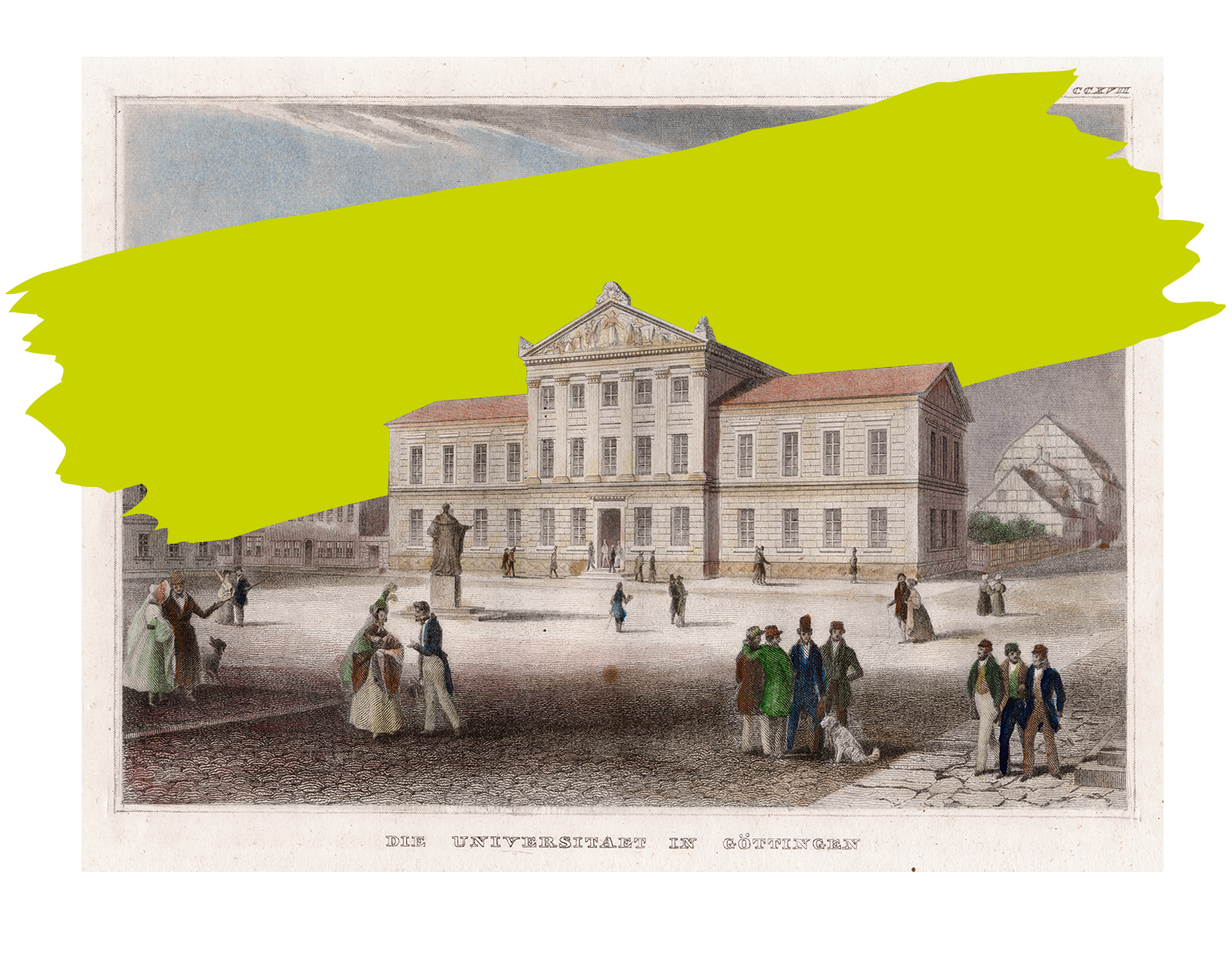

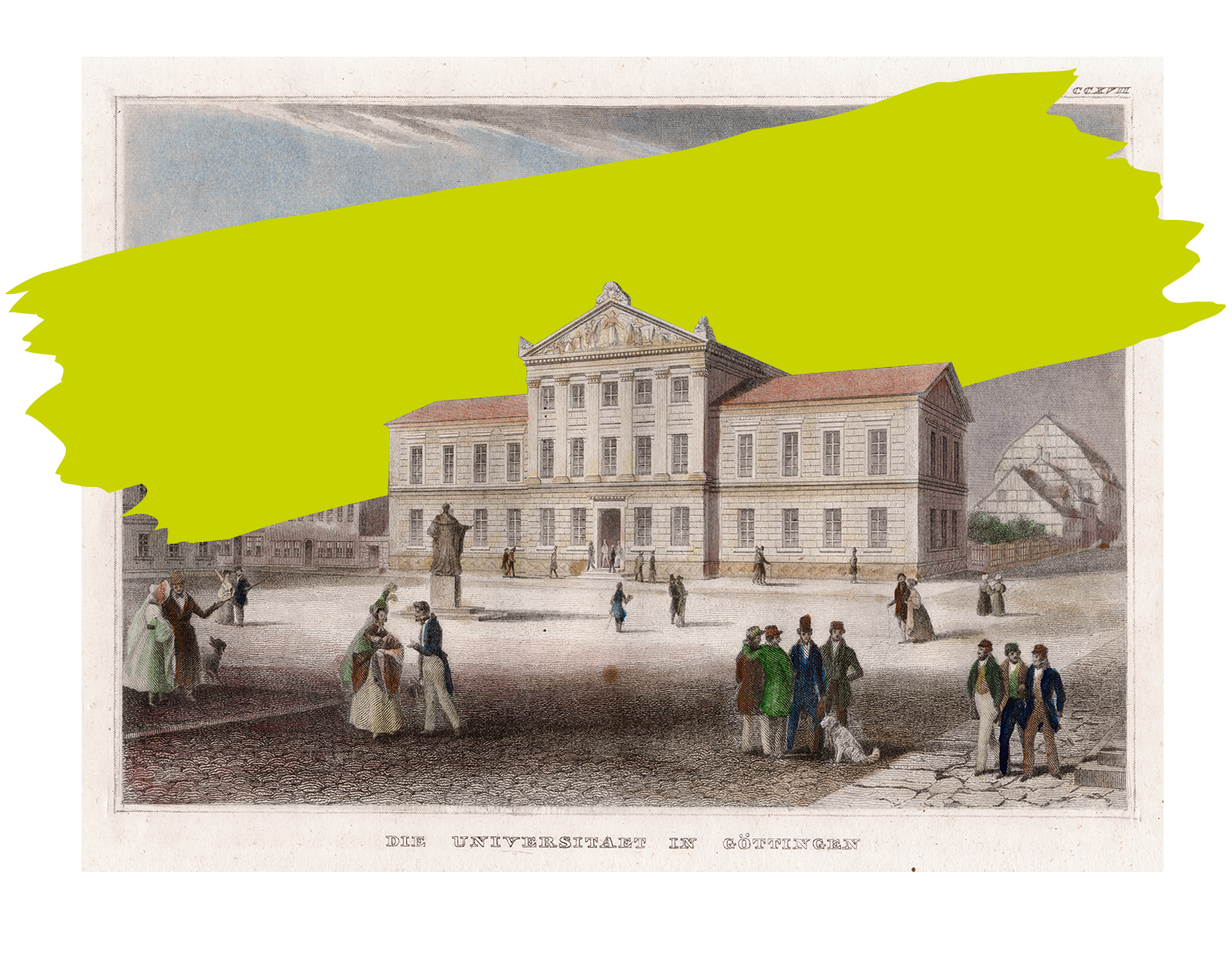

Spirit of Investigation:

Göttingen University

Steel engraving, colourised, ca. 1830

Reports from overseas also piqued the interests of scholars at Göttingen University, founded in 1734 by King George II. Research in the colonies led to new disciplines, such as botany, zoology, medicine, cultural sciences and forestry. At the same time, European academics contributed to the economic exploitation of the colonies.

Forschergeist:

Universität Göttingen

Stahlstich, koloriert, um 1830

Berichte aus Übersee weckten auch die Interessen der Gelehrten in der Universität Göttingen, 1734 von König Georg II. gegründet. Durch Forschungen in den Kolonien entstanden neue Fachgebiete, z.B. in der Botanik, Zoologie, Medizin oder in den Kultur- und Forstwissenschaften. Gleichzeitig trugen europäische Wissenschaftler dazu bei, die Kolonien wirtschaftlich auszubeuten.

Spirit of Investigation:

Göttingen University

Steel engraving, colourised, ca. 1830

Reports from overseas also piqued the interests of scholars at Göttingen University, founded in 1734 by King George II. Research in the colonies led to new disciplines, such as botany, zoology, medicine, cultural sciences and forestry. At the same time, European academics contributed to the economic exploitation of the colonies.

Forschergeist:

Universität Göttingen

Stahlstich, koloriert, um 1830

Berichte aus Übersee weckten auch die Interessen der Gelehrten in der Universität Göttingen, 1734 von König Georg II. gegründet. Durch Forschungen in den Kolonien entstanden neue Fachgebiete, z.B. in der Botanik, Zoologie, Medizin oder in den Kultur- und Forstwissenschaften. Gleichzeitig trugen europäische Wissenschaftler dazu bei, die Kolonien wirtschaftlich auszubeuten.

The Legend of Pocahontas

Copper engraving (reproduction)

by Simon de Passe (1595–1647), ca. 1616

Legende Pocahontas

Kupferstich (Repro)

von Simon de Passe (1595–1647), um 1616

Pocahontas (1595–1617) war die Tochter des Algonkin-Häuptlings Wahunsonacock (Virginia). Mit ihr verbindet sich die Erzählung einer angeblich friedlichen Besiedlung Nordamerikas durch die Europäer. Dieser Mythos diente dazu, die oft gewaltsame Besitznahme Amerikas zu verschleiern.

The Legend of Pocahontas

Copper engraving (reproduction)

by Simon de Passe (1595–1647), ca. 1616

Pocahontas (1595–1617) was the daughter of the Algonquin Chief Wahunsonacock (Virginia). She is associated with the tale of a supposedly peaceful settlement of North America by Europeans. This myth was used to obscure the often violent takeover of America.

Legende Pocahontas

Kupferstich (Repro)

von Simon de Passe (1595–1647), um 1616

Pocahontas (1595–1617) war die Tochter des Algonkin-Häuptlings Wahunsonacock (Virginia). Mit ihr verbindet sich die Erzählung einer angeblich friedlichen Besiedlung Nordamerikas durch die Europäer. Dieser Mythos diente dazu, die oft gewaltsame Besitznahme Amerikas zu verschleiern.